Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die alte Pfarrkirche St. Clemens für wachsende Bevölkerung in Horrem zu klein geworden. Der geplante und genehmigte Neubau auf einem von Maximilian Berghe von Trips der Gemeinde geschenkten Grundstück konnte wegen des ersten Weltkriegs nicht durchgeführt werden. Erst Mitte der 1920er Jahre wurde erneut mit der Planung begonnen.

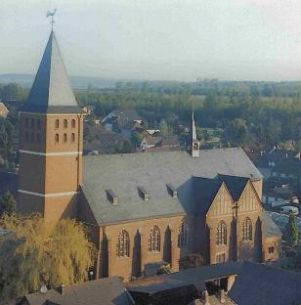

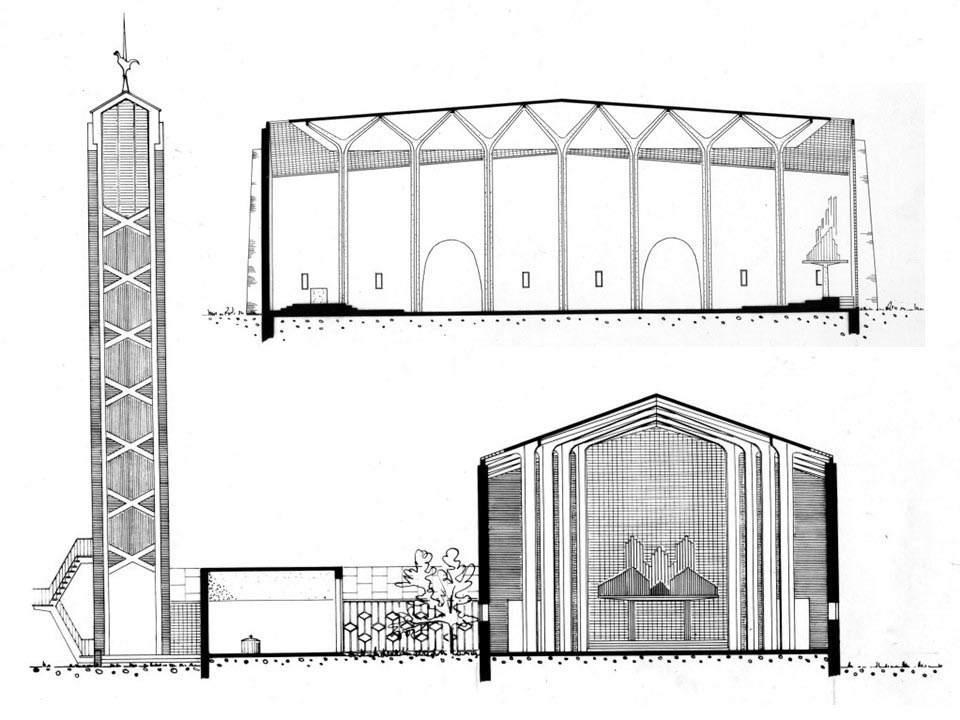

Die in den Jahren 1930/1931 erbaute Kirche Christus König weist eine klassische West-Ost-Ausrichtung auf und trägt den Stempel des technischen Zeitalters. Die Architekten Eduard Endier und Karl Band errichteten den Kirchenbau in Stahlskelettbauweise. Das nach außen nicht sichtbare tragende Stahlgerüst festigt die Außenwände des Hauptschiffes, des Chores und des Turmes und trägt die Dachkonstruktion, die Turmgeschossdecken und den Glockenstuhl. Der Außenhülle ist in ortsüblichen Backsteinen und Klinkern aufgemauert. Der schlanke seitliche Glockenturm (31 m) überragt das Langhaus und ist von weitem sichtbar.

Die Kirche ist wurde mit einem Hauptschiff und zwei Seitenschiffen und einer für Basiliken typischen Holzbalkendecke erbaut. Der sich dem Mittelschiff anschließende großräumige Hochchor wird von einer großflächigen Darstellung des Auferstandenen Christus dominiert. Die beiden Kanzeln und Seitenaltäre wurden im Zuge der 1993 durchgeführte Umgestaltung des Chorraums entfernt.

Links neben dem Chor befindet sich die auch unmittelbar von außen zugängliche Barbarakapelle, von der aus große lichte Bogenöffnungen den Blick in den Chorraum freigeben. Unter Ausnutzung des Höhenunterschiedes im Gelände wurden unter dem höherliegenden Chor Räume ausgebaut, die heute Platz bieten für die Messdienersakristei, das Pfarrbüro und das Pfadfinderheim.